La Vérité Surprenante sur la Pierre de Rosette

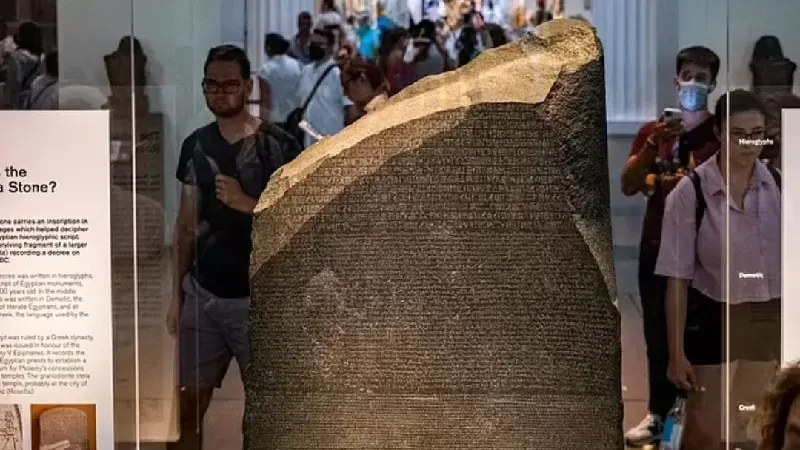

Champollion et la pierre de Rosette représentent l'une des plus grandes énigmes résolues de l'histoire. Pesant environ 762 kg et mesurant 112,3 cm de haut, cette dalle imposante porte trois inscriptions différentes : hiéroglyphes égyptiens, écriture démotique et grec ancien. Découverte par hasard le 15 juillet 1799 par Pierre-François-Xavier Bouchard durant la campagne d'Égypte de Bonaparte, elle est rapidement devenue un trésor convoité.

.webp)

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pierre de rosette signification va bien au-delà d'un simple artefact historique. En effet, ce décret promulgué par Ptolémée V en 196 av. J.-C. a changé notre compréhension de l'Égypte antique. Bien que transportée à Londres dès 1802 comme butin de guerre, c'est le travail acharné de Jean-François Champollion qui lui a donné sa véritable valeur.

#1. Une pierre pas si ordinaire : description et origine

#2. Le décret de Memphis : un texte politique et religieux

#3. Une redécouverte française dans un fort oublié

#4. Champollion et la pierre de Rosette : un déchiffrement révolutionnaire

#5. Une pierre toujours au cœur des débats

#6. FAQs

Comment Champollion a déchiffré les hiéroglyphes reste une histoire fascinante : commençant ses recherches à seulement 18 ans, il a finalement annoncé sa percée le 27 septembre 1822, après des années d'étude méticuleuse. Aujourd'hui encore, la relation entre Champollion et la pierre de Rosette continue d'inspirer chercheurs et passionnés d'histoire à travers le monde.

Visitez Louxor ! Découvrez la Pierre de Rosette et plongez dans les mystères de l'Égypte ancienne dans cette ville fascinante.

#1. Une pierre pas si ordinaire : description et origine

La pierre de Rosette fascine autant par son apparence physique que par son contenu. Loin d'être un simple bloc de pierre, cet artefact possède des caractéristiques uniques qui ont contribué à sa préservation et à son importance historique.

Dimensions, poids et matériau

Ce fragment imposant mesure précisément 112,3 cm de hauteur, 75,7 cm de largeur et 28,4 cm d'épaisseur. Son poids considérable atteint environ 760 kg, certaines sources l'estimant plus précisément à 762 kg. Ces dimensions impressionnantes ne représentent pourtant qu'une partie de la stèle originale, dont la hauteur totale aurait atteint près de 150 cm.

La pierre de Rosette n'est pas un monolithe ordinaire. En effet, elle est constituée de granodiorite, une roche métamorphique gris foncé qui présente une veine rose clair visible à l'angle supérieur gauche. Cette particularité minéralogique a contribué à sa durabilité exceptionnelle à travers les siècles, permettant ainsi la préservation des inscriptions qui ont révolutionné notre compréhension de l'Égypte ancienne.

Initialement exposée dans un temple, la stèle a probablement été déplacée pendant l'ère chrétienne ou durant le Moyen Âge. Par la suite, elle a servi de matériau de construction pour les fortifications de la ville de Rosette, située dans le delta du Nil, avant sa redécouverte historique.

Pourquoi elle n'est pas en basalte ?

Une erreur fréquente consiste à identifier la pierre de Rosette comme étant composée de basalte. Cependant, cette affirmation est incorrecte. La granodiorite est souvent confondue avec le basalte ou le granite, mais ces matériaux présentent des caractéristiques géologiques fondamentalement différentes.

Cette confusion s'explique notamment par l'apparence de la pierre qui, pendant longtemps, présentait l'aspect d'une dalle noire enduite de cire. Les caractères gravés étaient emplis de poudre de craie blanche pour faciliter leur lecture, renforçant cette apparence trompeuse. En outre, la teinte sombre de la granodiorite a conduit de nombreux observateurs à l'identifier incorrectement comme du basalte.

Un nettoyage récent a révélé la véritable nature de la pierre, mettant à nu sa couleur gris foncé naturelle et sa veine rose caractéristique. Cette clarification géologique, bien que technique, est importante pour comprendre les propriétés physiques de ce document historique unique.

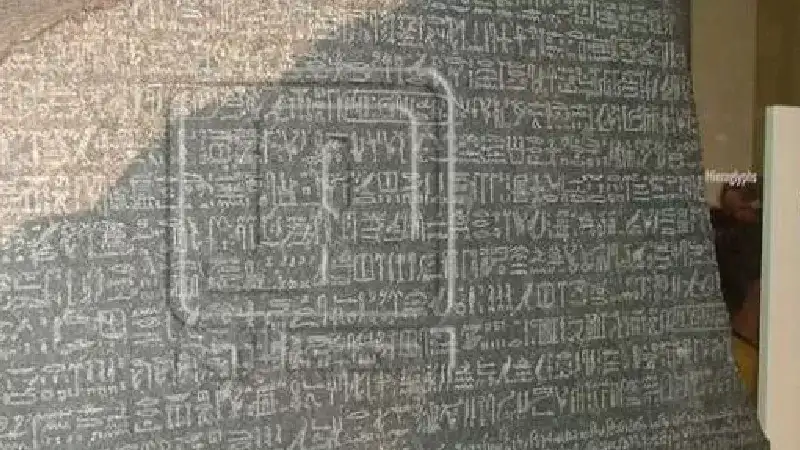

Les trois écritures : hiéroglyphes, démotique, grec

La caractéristique la plus remarquable de la pierre de Rosette réside dans ses inscriptions en trois écritures différentes :

- En haut : hiéroglyphes égyptiens (dont seulement 14 lignes ont survécu)

- Au centre : écriture démotique égyptienne (une forme simplifiée des hiéroglyphes)

- En bas : grec ancien

Ces inscriptions représentent en réalité deux langues distinctes : l'égyptien ancien (pour les hiéroglyphes et le démotique) et le grec. Cette particularité a fourni la clé qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, un système d'écriture dont la signification avait été perdue depuis des siècles.

Le texte lui-même est un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V Épiphane en 196 av. J.-C. [52]. Ce décret, adopté par un conseil de prêtres, proclamait un culte royal voué au pharaon et déclarait leur loyauté à son égard. Malheureusement, les trois versions du texte sont fragmentaires, particulièrement celle en hiéroglyphes, dont la partie supérieure (environ quinze lignes) est manquante.

Ainsi, la pierre de Rosette n'est pas seulement remarquable par sa taille et sa composition, mais surtout par ce qu'elle a permis d'accomplir : ouvrir la porte à la compréhension d'une civilisation millénaire qui, jusqu'alors, gardait jalousement ses secrets.

Lisez Plus sur L'Égypte en 7 Jours : Guide Expert ! Explorez un itinéraire complet pour découvrir les trésors de l'Égypte en une semaine inoubliable.

#2. Le décret de Memphis : un texte politique et religieux

Le décret gravé sur la pierre de Rosette révèle un document d'une importance politique et religieuse considérable dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Daté précisément du 27 mars 196 av. J.-C. (ou du 4 Xandicus selon le calendrier macédonien et 18 Méchir selon le calendrier égyptien), ce texte officiel témoigne d'une époque charnière pour la dynastie ptolémaïque.

Contexte du règne de Ptolémée V

Ptolémée V Épiphane Eucharistos accède au trône dans des circonstances dramatiques. À seulement cinq ans, en 204 av. J.-C., il devient pharaon après la mort soudaine de ses parents, Ptolémée IV et Arsinoé III, vraisemblablement assassinés suite à un complot. Pendant deux ans, l'Égypte est gouvernée par des conspirateurs jusqu'à ce qu'une révolte menée par le général Tlépomus éclate, entraînant le lynchage d'Agathocléa et sa famille par la foule alexandrine.

Cette période est particulièrement troublée pour l'empire égyptien. À l'extérieur, les puissances étrangères profitent des divisions internes : Antiochos III et Philippe V de Macédoine s'allient pour s'emparer des possessions égyptiennes.

La bataille de Panion en 200 av. J.-C. permet à Antiochos de conquérir la Cœlé-Syrie, incluant la Judée. Simultanément, le sud de l'Égypte est secoué par des révoltes commencées sous le règne précédent.

En 196 av. J.-C., lorsque le décret est promulgué, Ptolémée V n'a que treize ans et son couronnement vient juste d'avoir lieu, après avoir été reporté plusieurs années en raison des troubles. Ce contexte explique l'importance cruciale de ce document qui vise à consolider son autorité fragilisée.

Pourquoi le décret a été gravé en trois langues

Le choix d'inscrire ce décret en trois écritures différentes—hiéroglyphique, démotique et grecque—n'est pas anodin. Cette décision reflète la réalité linguistique et politique de l'Égypte ptolémaïque.

Bien que les souverains macédoniens règnent sur l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand, ils n'ont jamais appris l'égyptien. Le grec est devenu la langue administrative officielle, utilisée par tous les fonctionnaires de l'État. Néanmoins, pour communiquer efficacement avec l'ensemble de la population, le décret devait être accessible à différents publics.

Ainsi, le texte est gravé en hiéroglyphes (la "langue des dieux"), en démotique (la "langue des documents") et en grec (la "langue des Grecs"). Cette présentation trilingue visait à atteindre toutes les strates de la société égyptienne : les prêtres maîtrisant l'écriture hiéroglyphique sacrée, la population lettrée utilisant le démotique, et l'élite grecque au pouvoir.

Par ailleurs, le décret précise explicitement que des copies de ce texte devaient être placées dans chaque temple d'Égypte, garantissant ainsi une large diffusion de son contenu dans tout le pays.

Le rôle des prêtres dans la rédaction

Contrairement aux décrets pharaoniques traditionnels, celui de Memphis n'émane pas directement du roi mais d'un congrès de prêtres réunis dans cette ancienne capitale religieuse. Ce synodal (assemblée plénière du clergé) marque un tournant dans les relations entre pouvoir royal et autorité religieuse.

Les prêtres égyptiens jouent un rôle déterminant en accordant à Ptolémée V un "couronnement égyptien complet" dans la ville sacrée de Memphis, renforçant considérablement sa légitimité.

En échange de ce soutien crucial, le jeune pharaon offre d'importantes concessions :

- Des dons d'argent et de céréales aux temples égyptiens

- Des allègements fiscaux pour le clergé

- L'amnistie pour des prisonniers

- La régulation d'une crue particulièrement importante du Nil lors de sa huitième année de règne

En retour, les prêtres s'engagent à célébrer annuellement l'anniversaire du roi et celui de son couronnement, et surtout à vénérer Ptolémée comme un dieu vivant, établissant ainsi son culte divin.

Ce décret révèle parfaitement la relation symbiotique entre pouvoir politique et religieux : le roi grec a besoin de la légitimité que seuls les prêtres égyptiens peuvent lui conférer, tandis que ces derniers obtiennent des avantages économiques et le maintien de leurs traditions.

Le choix de Memphis comme lieu de promulgation, plutôt qu'Alexandrie (siège du gouvernement ptolémaïque), souligne cette volonté de s'appuyer sur les structures traditionnelles égyptiennes.

Ainsi, derrière l'apparente simplicité de ce texte administratif se cache un document politique sophistiqué qui témoigne des subtils équilibres de pouvoir dans l'Égypte hellénistique du IIe siècle avant notre ère.

Personnalisez votre vacances de rêve !

Prenez contact avec nos experts locaux pour un voyage inoubliable

Plannifiez votre voyage#3. Une redécouverte française dans un fort oublié

L'histoire de la redécouverte de la pierre de Rosette s'inscrit dans un contexte militaire inattendu, mêlant conquêtes napoléoniennes et avancées scientifiques qui allaient bouleverser notre compréhension de l'Égypte antique.

La campagne d'Égypte de Bonaparte

En mai 1798, après la victoire de sa campagne d'Italie, le général Bonaparte lance l'expédition d'Égypte. Cette initiative ambitieuse vise principalement à contrer l'influence britannique en perturbant leurs routes commerciales vers l'Inde.

Mais au-delà des objectifs militaires, cette campagne revêt également une dimension scientifique exceptionnelle. Bonaparte s'entoure de la Commission des sciences et des arts, un corps d'élite composé de 167 savants, ingénieurs et scientifiques. Ces intellectuels sont chargés d'étudier la civilisation égyptienne sous tous ses aspects.

Arrivées en juillet 1798 sur le sol égyptien, les troupes françaises prennent rapidement le contrôle d'Alexandrie puis du Caire. Le général Menou, blessé lors de l'assaut initial, reçoit le commandement de la région de Rosette et de l'embouchure du Nil. C'est dans ce cadre que s'inscrit la découverte qui allait révolutionner l'égyptologie.

La découverte par Bouchard en 1799

Le 19 juillet 1799, un événement décisif se produit dans la ville de Rachid (Rosette), située dans le delta du Nil. Des soldats français, sous la direction du lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard, polytechnicien et membre de la Commission des sciences et des arts, effectuent des travaux de rénovation dans un fort abandonné.

Ce fort, rebaptisé Fort Jullien en hommage à un aide de camp de Bonaparte mort pendant la campagne, fait l'objet de fortifications urgentes face à la menace des troupes ottomanes. Durant ces travaux, Bouchard remarque dans les fondations une dalle comportant d'intrigantes inscriptions.

Son intuition d'ingénieur lui fait immédiatement soupçonner l'importance scientifique de cette découverte. En effet, les soldats venaient de mettre au jour une stèle présentant un même texte en trois écritures différentes. Bouchard interrompt alors les travaux et préserve la pierre.

L'officier informe rapidement sa hiérarchie. L'adjudant-général Jullien, commandant de la ville, comprend l'importance de la découverte et ordonne le transfert de la pierre au Caire, où siège l'Institut d'Égypte. Bouchard lui-même est chargé d'escorter ce précieux artefact jusqu'à la capitale égyptienne, où il arrive à la mi-août 1799.

Le transfert au British Museum

Néanmoins, la situation militaire française se dégrade rapidement. Après plusieurs défaites, le général Menou capitule à Alexandrie en août 1801. Un traité d'armistice est alors négocié, mais l'article concernant les antiquités égyptiennes devient un point de friction majeur.

Le général anglais Hutchinson refuse catégoriquement que les Français conservent leurs découvertes archéologiques. S'ensuit une dispute diplomatique intense, la pierre de Rosette étant l'objet principal des convoitises des deux camps. Finalement, un accord est trouvé : les savants français peuvent garder leurs notes et échantillons, mais les dix-sept objets les plus importants, dont la pierre de Rosette, deviennent possession de la Couronne britannique.

Ainsi, en 1802, la pierre est acheminée à Londres et aussitôt exposée au British Museum, où elle se trouve encore aujourd'hui. Par un ironique destin, c'est pourtant sur les copies réalisées par les Français que Champollion travaillera pour percer le mystère des hiéroglyphes.

#4. Champollion et la pierre de Rosette : un déchiffrement révolutionnaire

Le déchiffrement des hiéroglyphes représente l'une des plus grandes percées intellectuelles du XIXe siècle. Cette écriture mystérieuse, abandonnée depuis la fin de l'Empire romain, semblait condamnée à rester indéchiffrable jusqu'à ce qu'un jeune linguiste français relève ce défi monumental.

Les tentatives avant Champollion

Plusieurs érudits avaient tenté de percer le secret des hiéroglyphes bien avant Champollion. Dès le VIIIe siècle, le chimiste arabe Gaber Ibn Hayane consignait ses efforts dans deux ouvrages majeurs. Au IXe siècle, Zoul-Noun Al-Mesri, entouré des inscriptions hiéroglyphiques d'Akhmim, déchiffra certains signes et établit leur valeur sonore dans ses traités. L'Iraquien Ibn Wahchia identifia même correctement douze signes de l'alphabet égyptien.

En Europe, la course au déchiffrement s'intensifia après la découverte de la pierre de Rosette. Silvestre de Sacy identifia l'emplacement des noms propres dans le texte démotique, tandis que le médecin anglais Thomas Young aborda ce mystère comme un problème mathématique. Ce dernier parvint à identifier certains sons phonétiques, mais son approche purement logique se heurta à une impasse fondamentale.

Comment Champollion a déchiffré les hiéroglyphes

Contrairement à ses prédécesseurs, Jean-François Champollion adopta une approche immersive de la culture égyptienne. Sa méthode décisive se déploya en plusieurs étapes. D'abord, il démontra que l'hiératique et le démotique étaient des formes cursives des hiéroglyphes. Puis, en étudiant les cartouches de la pierre de Rosette, il identifia les signes correspondant au nom "Ptolémée".

La véritable percée survint lorsqu'il examina les inscriptions de l'obélisque de Philae contenant le nom "Cléopâtre". En comparant les deux noms, il confirma que certains hiéroglyphes avaient une valeur phonétique. Cette découverte fondamentale révéla que l'écriture hiéroglyphique combinait des signes idéographiques et phonétiques.

L'importance du copte dans sa méthode

Le génie de Champollion fut de comprendre que le copte, langue encore utilisée par les chrétiens d'Égypte dans leur liturgie, représentait l'évolution tardive de l'égyptien ancien. Cette langue, qui périclita progressivement au profit de l'arabe à partir de l'époque abbasside, constituait un pont essentiel vers l'Égypte pharaonique.

Pour parfaire sa maîtrise du copte, Champollion consulta même le moine égyptien Yohanna Al-Cheftéchi qui lui enseigna les sons et structures de cette langue. Ces connaissances linguistiques lui permirent de déterminer la valeur phonétique des hiéroglyphes et de comprendre la grammaire qui les régissait, contrairement aux approches purement symboliques de ses prédécesseurs.

La Lettre à M. Dacier de 1822

Le 14 septembre 1822, Champollion s'écria à son frère Jacques-Joseph : "Je tiens mon affaire !" avant de tomber dans un état d'épuisement qu'on qualifia de "cataleptique". Le 27 septembre suivant, il présenta ses découvertes à l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans un exposé retentissant.

Sa "Lettre à M. Dacier", publiée fin octobre 1822, présentait pour la première fois un alphabet des hiéroglyphes phonétiques. Ce document de quarante-quatre pages accompagné de quatre planches apportait la preuve définitive que l'écriture égyptienne n'était pas uniquement symbolique.

En 1824, dans son "Précis du système hiéroglyphique", il dénombra 864 signes distincts composant "une écriture tout-à-la-fois figurative, symbolique et phonétique".

Cette percée intellectuelle donna naissance à une nouvelle discipline scientifique, l'égyptologie, dont Champollion devint le premier professeur au Collège de France en 1831.

#5. Une pierre toujours au cœur des débats

Deux siècles après sa découverte, la pierre de Rosette demeure au centre de débats passionnés entre nations, tout en conservant son statut d'icône culturelle mondiale.

Demandes de rapatriement par l'Égypte

L'Égypte a officiellement demandé le retour de la pierre de Rosette pour la première fois en juillet 2003, à l'occasion du 250e anniversaire du British Museum. Zahi Hawass, alors chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, l'a qualifiée d'"icône de notre identité égyptienne". Par la suite, en 2005, le British Museum a offert à l'Égypte une réplique grandeur nature, exposée au Musée national Rashid.

Toutefois, les demandes égyptiennes se sont intensifiées. En 2022, alors que l'on célébrait le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, une pétition lancée par des archéologues égyptiens a recueilli plus de 100 000 signatures.

Monica Hanna, doyenne de l'Académie arabe des sciences, affirme que "la pierre de Rosette est un symbole du colonialisme occidental sur notre culture". Le British Museum maintient que le traité de 1801 comportait la signature d'un représentant égyptien et qu'aucune demande officielle de rapatriement n'a été soumise par le gouvernement.

Reproductions et copies dans le monde

Bien que l'original demeure à Londres, de nombreuses reproductions existent. À Figeac, ville natale de Champollion, une immense réplique (quatorze mètres par sept) sculptée par Joseph Kosuth est accessible au public sur la place des Écritures. Le musée Champollion de Vif expose deux reproductions: un estampage d'époque annoté par Champollion et une copie grandeur nature.

Par ailleurs, l'agence spatiale européenne a nommé sa mission d'exploration cométaire "Rosetta", car celle-ci visait à déchiffrer les premières traces de l'évolution du système solaire, comme Champollion l'avait fait pour la civilisation égyptienne.

La pierre comme symbole de la connaissance

Malgré son apparence plutôt banale, la pierre de Rosette attire près de six millions de visiteurs chaque année au British Museum. Sa valeur transcende son aspect physique. Selon l'égyptologue John Ray, elle "constitue réellement la clef, pas uniquement de l'Égypte antique, mais elle est la clé du déchiffrement en lui-même".

En effet, grâce à elle, "des civilisations qui s'étaient tues ont pu faire entendre leurs propres voix et soudainement, des domaines entiers de l'Histoire ont été révélés". Aujourd'hui, l'expression "pierre de Rosette" est devenue synonyme de grande découverte dans le langage courant.

La pierre de Rosette demeure ainsi bien plus qu'un simple artefact archéologique. Ce fragment de granodiorite, portant trois écritures différentes, a changé notre compréhension de l'histoire humaine de façon radicale. Grâce au génie de Champollion et sa maîtrise du copte, les voix silencieuses de l'Égypte antique ont enfin pu s'exprimer après des millénaires de silence.

Sans aucun doute, cette découverte représente l'une des plus grandes réussites intellectuelles du XIXe siècle. Le parcours extraordinaire de cet objet—depuis un temple ptolémaïque jusqu'aux salles du British Museum, en passant par les fortifications de Rosette—témoigne des liens complexes entre archéologie, politique et identité nationale.

Aujourd'hui encore, les débats sur sa propriété légitime soulignent son importance symbolique pour l'Égypte moderne. Néanmoins, au-delà des controverses diplomatiques, la véritable signification de la pierre transcende les frontières nationales. Elle est devenue, dans l'imaginaire collectif, la métaphore parfaite de toute découverte fondamentale permettant de comprendre ce qui était auparavant impénétrable.

Cette dalle ancienne nous rappelle donc constamment que la connaissance, telle un puzzle, se construit parfois grâce à des fragments qui, mis ensemble, révèlent une image plus grande et plus complète. À l'heure où de nombreuses écritures anciennes restent encore indéchiffrées, l'histoire de la pierre de Rosette et de Champollion continue d'inspirer les chercheurs qui tentent, à leur tour, de percer d'autres mystères du passé.

Partez à la découverte des merveilles historiques et culturelles de ce pays captivant.

#6. FAQs

Q1. Que contient réellement le texte inscrit sur la pierre de Rosette ?

La pierre de Rosette contient un décret promulgué en 196 av. J.-C. par Ptolémée V. Ce texte, rédigé en trois écritures différentes, stipule que les prêtres de Memphis soutiennent le règne du jeune pharaon de 13 ans et établissent son culte divin, en échange de concessions royales.

Q2. Quelles sont les principales caractéristiques physiques de la pierre de Rosette ?

La pierre de Rosette est un fragment de granodiorite gris foncé pesant environ 762 kg. Elle mesure 112,3 cm de haut, 75,7 cm de large et 28,4 cm d'épaisseur. Elle présente une veine rose caractéristique et porte des inscriptions en trois écritures : hiéroglyphes, démotique et grec ancien.

Q3. Comment Jean-François Champollion a-t-il réussi à déchiffrer les hiéroglyphes ?

Champollion a utilisé une approche novatrice en combinant l'étude des cartouches royaux, la comparaison des noms propres et sa connaissance du copte. Il a démontré que l'écriture hiéroglyphique combinait des signes idéographiques et phonétiques, ce qui lui a permis de percer le code de cette écriture millénaire.

Q4. Où peut-on voir la pierre de Rosette aujourd'hui ?

La pierre de Rosette est exposée de façon permanente au British Museum à Londres depuis 1802, sous le numéro d'enregistrement BM EA 24. Elle y attire chaque année près de six millions de visiteurs, fascinés par son importance historique et culturelle.

Q5. Pourquoi la pierre de Rosette est-elle encore au cœur de débats internationaux ?

La pierre de Rosette fait l'objet de demandes de rapatriement de la part de l'Égypte, qui la considère comme un symbole de son identité nationale. Ces revendications soulèvent des questions sur la propriété des artefacts culturels et le legs du colonialisme, alimentant un débat complexe entre le Royaume-Uni et l'Égypte.