Temple d'Hatchepsout : Secrets Cachés de la Reine d'Égypte

Le Temple d'Hatchepsout, considéré comme l'une des plus grandes réalisations architecturales de l'Égypte ancienne, témoigne du règne exceptionnel de la seule femme ayant gouverné l'Égypte pendant une longue période. Également connu sous le nom de "Djeser-Djeserou" (le sacré des sacrés), ce temple funéraire a été construit en environ quinze ans, de l'an 7 à l'an 22 du règne d'Hatchepsout.

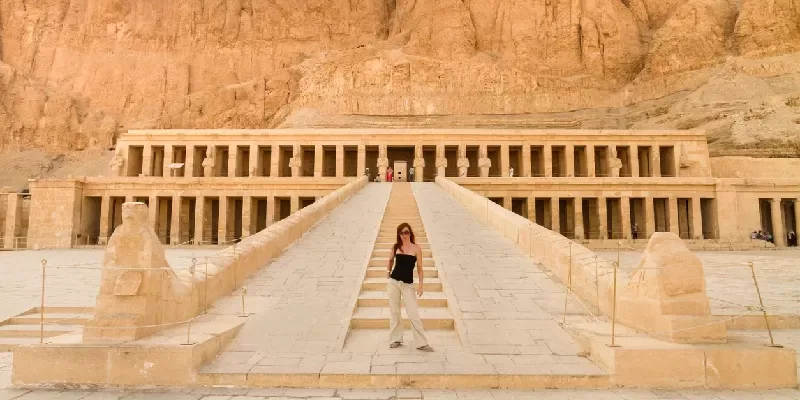

Situé à environ 17 miles au nord-ouest de Louxor, sur la rive ouest du Nil, le temple de la reine Hatchepsout se distingue par sa conception unique. Ordonné en 1479 avant J.-C. et conçu par l'architecte Senenmut, l'édifice comprend une partie excavée dans la roche et une zone extérieure formée par trois terrasses impressionnantes.

#1. Le contexte historique du temple d'Hatchepsout

#2. Une architecture unique au service du pouvoir

#3. Les sanctuaires et dieux honorés dans le temple

#4. Destruction, oubli et redécouverte du temple

#5. FAQs

Principalement dédié aux dieux Hathor et Amon-Rê, ainsi qu'à Anubis, ce chef-d'œuvre architectural reste aujourd'hui le mieux conservé de Deir el-Bahari, malgré les tentatives d'effacement par Thoutmôsis III après la mort d'Hatchepsout en 1458 avant J.-C.

Explorez les merveilles historiques de Louxor

Hatchepsout est morte naturellement vers 50 ans.

Les recherches indiquent qu’elle souffrait de problèmes de santé.

Elle a eu une longue vie de règne prospère.

#1. Le contexte historique du temple d'Hatchepsout

Sous l'égide de la XVIIIe dynastie, durant le Nouvel Empire égyptien, le temple d'Hatchepsout s'inscrit dans une période historique fascinante, marquée par une gouvernance sans précédent et une architecture révolutionnaire.

La montée au pouvoir d'une femme-pharaon

Fille de Thoutmôsis Ier et d'Ahmès, Hatchepsout suivit d'abord la voie traditionnelle en épousant son demi-frère Thoutmôsis II avant ses 20 ans. À la mort de celui-ci, elle devint régente pour son beau-fils Thoutmôsis III, alors âgé d'environ cinq ans. Initialement, elle gouverna en tant que femme, comme en témoignent ses premières représentations.

Cependant, vers la septième année de sa régence, un changement radical s'opéra. Avec l'appui du clergé d'Amon, elle se fit couronner pharaon d'Égypte. Pour légitimer son règne, elle prétendit qu'Amon était apparu à sa mère sous la forme de Thoutmôsis Ier, faisant d'elle une demi-déesse.

Dès lors, Hatchepsout abandonna les attributs féminins traditionnels (robe-fourreau et couronne de reine) pour adopter les symboles masculins du pouvoir: pagne court, némès, barbe postiche et autres attributs royaux masculins. Néanmoins, elle continua à se référer à elle-même au féminin dans les inscriptions.

Pourquoi Hatchepsout a choisi Deir el-Bahari

Le choix de Deir el-Bahari pour ériger son temple funéraire ne fut pas fortuit. En effet, ce site offrait plusieurs avantages stratégiques. Premièrement, sa proximité avec le temple de Montouhotep II permettait une comparaison directe—et flatteuse—avec ce pharaon unificateur vénéré.

Par ailleurs, l'impact visuel des falaises de calcaire créait un arrière-plan spectaculaire qui magnifiait l'architecture du temple. Cette configuration naturelle permettait également d'intégrer certaines parties du sanctuaire directement dans la roche, créant ainsi un lien symbolique entre l'architecture humaine et le paysage divin.

En outre, ce lieu servait parfaitement la stratégie d'Hatchepsout visant à asseoir sa légitimité parmi les pharaons et à immortaliser son règne, considéré comme l'un des plus prospères et pacifiques de l'histoire égyptienne.

Le rôle de Sénènmout dans la conception du temple

Sénènmout, intendant royal et confident d'Hatchepsout, joua un rôle déterminant dans la création de ce chef-d'œuvre architectural. Précepteur de la princesse Néférourê et probablement conseiller intime de la reine, il dirigea l'ensemble des travaux de construction du temple.

S'inspirant du temple de Montouhotep II, Sénènmout conçut néanmoins une structure beaucoup plus ambitieuse et novatrice. Il agrandit chaque aspect du modèle original, créant un monument aux dimensions sans précédent. Son design novateur intégrait:

- Des terrasses successives reliées par des rampes élégantes

- Des colonnades harmonieuses et des portiques impressionnants

- Une partie du sanctuaire directement taillée dans la falaise

La tombe inachevée (TT353) prévue pour lui sous la première terrasse témoigne de son importance dans ce projet monumental, qui nécessita environ quinze ans de travaux, de l'an 7 à l'an 22 du règne d'Hatchepsout.

Lisez notre article pour plonger dans l’histoire fascinante de Louxor

Elle est l’une des rares femmes pharaons d’Égypte.

Son règne a apporté paix et prospérité au pays.

Elle a fait construire de grands monuments, comme Deir el-Bahari.

#2. Une architecture unique au service du pouvoir

L'architecture majestueuse du temple d'Hatchepsout représente une innovation sans précédent dans l'histoire des constructions égyptiennes. Contrairement aux temples traditionnels de l'époque, cette structure unique illustre parfaitement comment l'architecture peut servir à affirmer un pouvoir royal contesté.

Les trois terrasses et leurs fonctions

Le temple funéraire d'Hatchepsout se distingue par sa composition en trois terrasses superposées, chacune porteuse d'une signification symbolique profonde. La première terrasse, située au niveau inférieur, était consacrée à la narration de la vie de la reine.

Au niveau intermédiaire, la deuxième terrasse, d'une taille impressionnante comparable à la moitié d'un terrain de football, expliquait comment le dieu Amon-Rê avait lui-même donné naissance à Hatchepsout. Enfin, la troisième terrasse, au sommet, servait d'espace sacré où la reine était vénérée comme une divinité.

Ces terrasses étaient autrefois ornées de jardins luxuriants et de plantes exotiques, créant un contraste saisissant avec le désert environnant. Du haut de la terrasse supérieure, les visiteurs pouvaient admirer une vue panoramique spectaculaire sur la nécropole thébaine.

Les portiques et rampes : une rupture avec la tradition

L'originalité architecturale du temple réside notamment dans l'abandon des pylônes classiques au profit de portiques élégants. Par ailleurs, les cours traditionnelles ont été remplacées par des terrasses reliées entre elles par de longues rampes centrales, créant ainsi une montée progressive vers le divin.

Le premier portique comportait deux sections distinctes : la "salle des obélisques" au sud et la "salle de chasse" au nord. Le deuxième portique présentait la "salle de Pount" d'un côté et la "salle de naissance" de l'autre, chacune révélant des aspects cruciaux du règne d'Hatchepsout.

Le temple d'Hatchepsout intérieur : symboles et messages cachés

À l'intérieur du temple, chaque élément architectural transmettait un message politique. Les murs étaient ornés de reliefs et de hiéroglyphes détaillés racontant les exploits de la reine, notamment sa prétendue naissance divine et l'expédition commerciale vers le pays de Pount.

Sur la troisième terrasse, une impressionnante rangée de statues d'Hatchepsout, toutes représentées en pharaon avec les attributs masculins traditionnels, attendait les visiteurs. Ces statues constituaient une affirmation visuelle puissante de sa légitimité en tant que souveraine.

Le sanctuaire principal, partiellement creusé dans la falaise, était dédié au dieu Amon-Rê. Cette conception créait une harmonie parfaite entre architecture humaine et paysage naturel, symbolisant ainsi l'union entre le pouvoir terrestre de la reine et le domaine divin.

Personnalisez votre vacances de rêve !

Prenez contact avec nos experts locaux pour un voyage inoubliable

Plannifiez votre voyage#3. Les sanctuaires et dieux honorés dans le temple

Au cœur du temple funéraire d'Hatchepsout se dévoile la dimension spirituelle de ce monument exceptionnel. L'ensemble du cirque de Deir el-Bahari est principalement dédié aux dieux Hathor, Amon-Rê, Anubis et Iounmoutef, chacun disposant d'espaces sacrés spécifiques qui reflètent leur rôle dans la cosmogonie égyptienne.

Chapelle d'Hathor : la déesse protectrice

La chapelle d'Hathor constitue l'un des trois sanctuaires divins érigés par Hatchepsout dans son temple funéraire. Située au sud de la deuxième terrasse, elle se distingue par ses colonnes centrales ornées de chapiteaux hathoriques, reconnaissables à leur visage féminin aux oreilles bovines.

Dans cette chapelle, la nature féminine de la reine permet à Hatchepsout de nouer des liens uniques avec la déesse. Si elle se place sous sa protection comme un pharaon traditionnel, elle apparaît également comme sa fille. Les murs présentent des scènes où la vache Hathor lèche la main d'Hatchepsout, symbolisant cette relation privilégiée.

Le portique attenant comporte des décorations particulièrement significatives : une procession de soldats avec leurs bateaux sur le mur droit, tandis que le mur arrière illustre des courses rituelles - course d'oiseaux à gauche et course de bateaux à rames à droite. Ces éléments témoignent du rôle d'Hathor comme déesse de la musique, de la maternité et de la joie.

Chapelle d'Anubis : lien avec l'au-delà

Au nord de la deuxième terrasse se trouve la chapelle d'Anubis, dieu de la momification et gardien de la nécropole. Ce sanctuaire, accessible par un portique soutenu par douze colonnes, établit un lien essentiel avec l'au-delà, élément fondamental de tout temple funéraire.

Sur le mur latéral droit se trouvait une représentation d'Anubis et d'Hatchepsout, malheureusement détruite. À droite du passage principal subsiste toutefois une scène de sacrifice où des offrandes sont présentées au dieu à tête de chacal. Ces illustrations montrent des scènes de pèlerinage sous la bénédiction d'Anubis, soulignant le désir de protection dans l'au-delà.

Sanctuaire solaire et culte d'Amon-Rê

Le sanctuaire solaire, situé sur la terrasse supérieure, se compose d'une cour ouverte et d'un grand autel accessible par un escalier. Bien que ses murs ne comportent pas de décorations, le vestibule illustre le voyage nocturne du soleil, du coucher au lever, symbolisant le cycle éternel de renaissance.

Le sanctuaire d'Hatchepsout est, avec la chapelle principale d'Amon-Rê, le plus imposant du temple. Ce dernier, dédié au dieu suprême du panthéon égyptien, occupait une place centrale dans le culte. Le pilier principal du temple présente des scènes détaillant Hatchepsout accomplissant des rites religieux en l'honneur d'Amon, rappelant que le culte du roi mort était centré sur le petit sanctuaire taillé à l'arrière de la salle hypostyle.

Ces sanctuaires ne servaient pas uniquement au culte funéraire mais aussi à la propre divinisation d'Hatchepsout, illustrant parfaitement comment architecture et religion s'entremêlent au service de la légitimation du pouvoir royal.

C’était une grande reine-pharaon de l’Égypte ancienne.

Elle a gouverné avec sagesse et autorité.

Elle est reconnue comme une pionnière féminine du pouvoir.

#4. Destruction, oubli et redécouverte du temple

L'histoire post-mortem du temple d'Hatchepsout est aussi fascinante que sa construction. Malgré des siècles d'abandon et de destruction, ce chef-d'œuvre architectural a survécu pour nous livrer ses secrets.

La damnatio memoriae de Thoutmôsis III

Deux décennies après la mort d'Hatchepsout, Thoutmôsis III ordonna l'effacement systématique de toute référence à son règne. Cette campagne, bien qu'intense, fut brève et s'apaisa après deux ans lorsqu'Amenhotep II monta sur le trône.

Les méthodes employées pour cette damnatio memoriae variaient en sévérité : simple grattage des pronoms féminins, ciselage complet, lissage, colmatage ou recouvrement de ses images et titres. Parfois, son image était remplacée par celle d'une table d'offrandes ou réattribuée à un membre de la famille thoutmoside, généralement Thoutmôsis II. Les ouvriers traînèrent ses statues jusqu'à des sites de destruction désignés où elles furent brisées à coups de marteau.

Les fouilles archéologiques du XIXe siècle

Les premières explorations significatives du temple débutèrent dans les années 1850 sous la direction d'Auguste Mariette, qui ne publia cependant pas ses découvertes. Entre 1893 et 1906, Édouard Naville, accompagné de son assistant Howard Carter, entreprit des fouilles plus systématiques pour la Société d'exploration de l'Égypte.

Durant ces travaux, ils dégagèrent les rochers écrasés et détruisirent le monastère copte de Saint Phoibammon pour atteindre les parties du temple ensevelies depuis des millénaires. Carter et d'autres artistes copièrent méticuleusement les peintures et inscriptions, tandis que Naville documenta l'ensemble dans son ouvrage en sept volumes The Temple of Deir el Bahari.

Les restaurations modernes et leur importance

Depuis 1961, le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne de l'Université de Varsovie mène d'importants travaux de restauration en collaboration avec le Conseil suprême des Antiquités égyptiennes. Ce projet, l'un des plus longs de l'archéologie moderne, a permis de remonter près de 10 000 blocs de pierre.

Cependant, des pluies torrentielles en 1991 et 1994 nécessitèrent des consolidations d'urgence, retardant considérablement l'achèvement des travaux. Par ailleurs, des découvertes récentes continuent d'enrichir notre compréhension du site, notamment une partie intacte des fondations du temple funéraire et des dépôts d'outils cérémoniels portant le nom d'Hatchepsout, mis au jour en 2025.

Le Temple d'Hatchepsout demeure, sans aucun doute, l'un des monuments les plus remarquables de l'Égypte ancienne. À travers ses trois terrasses majestueuses et ses sanctuaires dédiés aux divinités égyptiennes, ce chef-d'œuvre architectural raconte l'histoire extraordinaire d'une femme qui osa s'imposer comme pharaon. Néanmoins, malgré les tentatives de Thoutmôsis III d'effacer son héritage, le temps a préservé suffisamment d'éléments pour témoigner de son règne exceptionnel.

Au fil des siècles, ce monument a traversé des périodes d'oubli et de destruction. Cependant, grâce aux efforts acharnés des archéologues depuis le XIXe siècle, le temple a progressivement révélé ses secrets. Particulièrement, les travaux méticuleux des équipes polonaises et égyptiennes ont permis de restaurer une grande partie de sa splendeur d'origine.

Ce qui rend ce temple véritablement unique reste sa fusion harmonieuse avec le paysage naturel de Deir el-Bahari. Effectivement, l'intégration de la falaise calcaire dans la conception architecturale crée un dialogue entre l'œuvre humaine et la nature, symbolisant parfaitement la position d'Hatchepsout entre monde terrestre et divin.

Finalement, plus qu'un simple monument funéraire, le Temple d'Hatchepsout représente un témoignage éloquent du pouvoir féminin dans l'Égypte ancienne. Son architecture novatrice, ses sanctuaires richement décorés et sa résistance à l'épreuve du temps en font un lieu incontournable pour comprendre l'histoire complexe de cette civilisation extraordinaire.

Ainsi, bien que construit il y a plus de 3500 ans, ce temple continue de fasciner et d'inspirer les visiteurs du monde entier par sa beauté intemporelle et son histoire singulière.

Partez à la découverte des trésors égyptiens, des pyramides de Gizeh aux merveilles de Louxor. Votre aventure commence ici !

Elle appartenait à la XVIIIe dynastie égyptienne.

C’était l’une des plus puissantes dynasties de l’histoire.

Son règne marque l’âge d’or du Nouvel Empire.

#5. FAQs

Q1. Où se trouve actuellement la momie d'Hatchepsout ?

La momie d'Hatchepsout est exposée au Musée national de la civilisation égyptienne au Caire, où elle a été transférée en 2021 lors de la célèbre parade des Pharaons.

Q2. Pourquoi le temple d'Hatchepsout est-il considéré comme unique ?

Le temple d'Hatchepsout se distingue par son architecture novatrice, comprenant trois terrasses reliées par des rampes, et son intégration harmonieuse dans le paysage naturel de Deir el-Bahari.

Q3. Quelle était la particularité du règne d'Hatchepsout ?

Hatchepsout était l'une des rares femmes à avoir régné sur l'Égypte ancienne. Elle s'est fait couronner pharaon et a adopté les attributs masculins du pouvoir tout en conservant son identité féminine dans les inscriptions.

Q4. Quels dieux étaient principalement honorés dans le temple d'Hatchepsout ?

Le temple d'Hatchepsout était principalement dédié aux dieux Hathor, Amon-Rê et Anubis, chacun ayant son propre sanctuaire au sein du complexe architectural.

Q5. Comment le temple a-t-il survécu jusqu'à nos jours malgré les tentatives de destruction ?

Malgré la campagne d'effacement menée par Thoutmôsis III, le temple a survécu grâce à sa construction robuste. Des fouilles archéologiques au XIXe siècle et d'importants travaux de restauration depuis 1961 ont permis de préserver et de reconstituer une grande partie de sa splendeur d'origine.